Dalla Collina dei passeri si vedono tutta la città, nell’alba

lattiginosa, e il Cremlino.

Finalmente. Da non crederci.

E’ il 14 settembre 1812.

Napoleone si emoziona. Non capitava da anni, forse secoli,

vecchio com’è diventato in quella marcia estenuante verso est.

Finalmente Mosca. Sfaccettata nel prisma delle invisibili

lacrime di gioia, eccola nei suoi colori pastello dell’azzurro e del legno.

I russi se ne sono andati. L’esercito si è ritirato a sud,

in una zona fertile e calma. La popolazione, semplicemente, ha abbandonato le

case e si è spostata nelle campagne orientali. Paura o patriottismo? Ai posteri

l’ardua sentenza.

La Grande armata entra in città senza trovare ostacoli. Non

c’è nessuno.

Le strade sono deserte, vuote le case, i palazzi, le chiese.

Non c’è nessuno.

I soldati si acquartierano, Napoleone si sistema al Cremlino,

dove viveva lo zar. Non c’è nessuno.

Nessuno ad arrendersi, nessuno a chieder pietà e pace all’invasore,

nessuno a sottomettersi al vincitore. Napoleone ha conquistato una manciata di

finestre, di usci, di croci e tegole. Una manciata di vuoto silenzio. Non c’è

nessuno.

Il 16 settembre scoppia un incendio, probabilmente appiccato

dagli stessi moscoviti, che, fra l’altro, fanno sparire ogni mezzo utile a

domar le fiamme. Il fuoco abbraccia i francesi con la sua stretta di morte,

Napoleone deve lasciare il Cremlino. Per due giorni Mosca brucia.

I soldati, nella grandiosa catastrofe, saccheggiano le case,

si ubriacano, dimenticano ordine e disciplina. Nei loro occhi lucidi si

riflettono quei bagliori rossi d’inferno e tutto è caos.

Il 18 Bonaparte torna negli appartamenti dello zar e riesce

a rimettere in riga l’esercito.

Inizia così l’attesa fatale che gli costerà tanto cara. Fino

a metà ottobre l’imperatore tenterà di ottenere dallo zar la resa, prima, e una

pace di compromesso, poi. Ma Alessandro è, con i suoi uomini e la sua gente,

per la resistenza a oltranza contro quel piccolo anticristo venuto da Parigi. Sta

arrivando l’inverno. I mugiki, i contadini, bruciano i propri campi perché non

nutrano il nemico, e, con i partigiani e i cosacchi, conducono una spietata guerriglia

di cascina in fienile, nei boschi e tra i fossi. Sarà Napoleone stesso a

decidere di lasciare Mosca, il 19 ottobre, con tutti i suoi uomini, il seguito

di civili e straccioni e 40.000 carrozze e carretti colmi del bottino raccolto

in città.

Troppo tardi.

Quella ritirata sarà

l’inizio della fine.

30 settembre 1941.

Parte l’operazione Tifone, il capitolo più importante dell’operazione

Barbarossa.

Hitler, come il francese duecento anni prima, vuole il

Cremlino. Vuole Mosca.

Nelle tre settimane precedenti l’esercito del Reich era

riuscito, con una vittoriosa guerra lampo, ad avvicinarsi all’obiettivo.

Ora non resta che conquistare la capitale. Ma arrivano la

pioggia e la neve. Stalin, intanto, schiera 1.500.000 soldati a difesa della

città. 500.000 cittadini si mobilitano e approntano 8.000 kilometri di trincee,

100 kilometri di fossati anticarro e 300 kilometri di reticolati, sbarramenti

di tronchi e barricate. Una ragnatela insuperabile. I non idonei al

combattimento vengono evacuati. Si proclama lo stato d’assedio. La salma di

Lenin viene messa in salvo e Stalin comunica l’intenzione di restare a Mosca ad

affrontare il nemico. I tedeschi falliscono un primo attacco alla città,

protetta dal fango, dal gelo e dal patriottismo disperato dei russi. Gli

assediati festeggiano l’anniversario della Rivoluzione e Stalin esorta alla

resistenza ad oltranza. Fallisce anche il secondo tentativo d’assalto tedesco.

A quaranta gradi sotto zero le armi si inceppano, le dita si irrigidiscono,

congelate, e cadono. I soldati nazisti restano impantanati con i loro carri e

non ricevono più rifornimenti. Fame e freddo mettono in ginocchio le forze

della Wehrmacht.

Il 5 dicembre l’Armata rossa contrattacca. Sull’intero

fronte, con un dispiegamento di un milione e mezzo di soldati. Non ci sono

dubbi. I tedeschi sono costretti alla ritirata. I fanti, mal equipaggiati,

muoiono nella neve come mosche. I carri si bloccano. Le tormente disperdono

interi battaglioni. Un inferno di ghiaccio. La lezione verrà ribadita tra

luglio ’42 e febbraio ’43 a Stalingrado, ma quella è un’altra storia.

Ovvìa, facciamola breve.

Napoleone e Hitler qui non hanno concluso un fico secco.

Io, con tutta la modestia del paragone, sì.

Che il segreto del successo sta tutto nel limare le pretese.

E muoversi d’estate.

Al di là del gongolio spropositato, che è una voluta

esagerazione autoironica, sono proprio felice. Felicissima!

Questi ultimi tre giorni si sono presentati ben più ardui

del previsto.

Un po’ come per le altre due campagne di Russia… Sembrava

ormai fatta, e invece…

Ieri sera sono andata a dormire con ben poche certezze

riguardo alla tappa di oggi. Non avevo più camere d’aria, quelle trovate qui

avevano la valvola incompatibile con il mio cerchione e, peggio del peggio, il

copertone si era sformato e risultava inutilizzabile.

L’unica chance era quella di tornare, per l’ennesima volta,

dal ciclista di Mozhaysk e arrangiare qualcosa, il minimo indispensabile per

questi ultimi 100km. Farsi fermare così a un passo dall’arrivo sarebbe stato

davvero inaccettabile. Piuttosto a piedi trascinando la Signora azzoppata.

Mi sono svegliata presto per tentare ogni via. Ore 6.30

colazione offerta dall’ostello. A scelta: pizza, spaghetti al ragù, trippa e

fagioli, sarciccia. Mentre il barista si è preparato una quattro formaggi (con

pane)

Io ho optato per l’ormai consueto *vusterone, in questo caso

accompagnato da gommosa chioma di spaghetti dell’altroieri, tirati fuori dal

frigo sconditi e nemmen salati. E va be’, sempre carboidrati sono. O

idrocarburi.

Poi via dal ciclista, 23 anni, culo grosso, nome d’arte “Two

wheels”. Ragazzo affabile e assolutamente incapace di metter le mani su una

bici se non per cambiare una camera d’aria o cavolate così. Il suo negozio è un

magazzino vuoto, con accatastati, in un angolo, quattro attrezzi, qualche ciclocancello,

sci del ‘15-’18 e tantissime macchinine a pedali e tricicli e giochi consimili.

Dandogli in mano la ruota montata e con evidente prolasso di

camera d’aria, ha però capito di cosa avessi bisogno. Fatto shopping, ho

armeggiato per lungo tempo per allargare il foro del cerchione, con il

coltello, alla bruttissima. Dai e dai, metallo su metallo, la valvola cicciona

è passata. Da lì è stato tutto un riuscire: a mettere il soviet-kopertone

nuovo, a rimontare la ruota, il raggio che si era staccato (anche) e il

portapacchi tutto ammenciato. Nel giro di un’ora la Signora stava in piedi

sulle sue gomme. Una fina, bella, scorrevole. L’altra grossa, tassellatissima,

pesante. Quasi un cingolo. O un cinghiale. Morto. Da trascinare nel fango

legato dietro alla bici. Ma questo lo avrei sentito bene una volta in sella.

Insomma, cielo grigio nonostante, ero di ottimo umore. Ero

pronta a ripartire. Altro che marcia forzata, altro che treno, altro che taxi.

Io e la Signora on the road again.

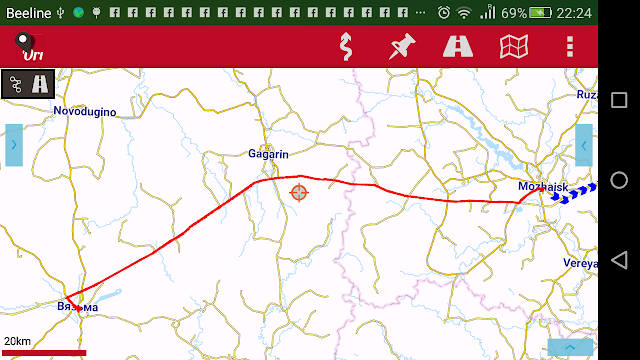

E via, mi son rimessa in strada. Oggi c’era poco da

sbagliare: dovevo seguire l’autostrada M1 praticamente fino a 2km prima dell’hotel.

Vogliamo dirlo? Diciamolo: è stato un inferno.

Il vento era fortissimo (anche adesso fa ululare alberi e

lamiere), a raffiche che mi facevano perdere il controllo preciso della bici. La

strada era conciata di buche, gobbe infide dell’asfalto e lavori in corso,

sabbietta e sassi appuntiti. Non c’era quasi mai bordo, e dovevo stare sulla

corsia, con i camion e le auto a 120 a pochi centimetri da me (perché mica si

dan pena di scostarsi, piuttosto ti tagliano la fettina di prosciutto).

In tutto questo, aggiungiamo il grip del copertone che

sembrava incollato all’asfalto.

Per i primi 40km ero così in ansia da non riuscire nemmeno a

controllare la respirazione. Avevo, ad ogni pedalata, l’impressione di aver

forato, presentita nelle lievi oscillazioni e nelle vibrazioni impercettibili, amplificate

dalla paura; il soviet-kopertone è fatto di gomma da masticare e fede nel Sol

dell’Avvenire, temevo il peggio. Benchè tentassi di scacciare questi pensieri,

immaginavo tutti i modi orribili nei quali sarei potuta morire lì sulla strada.

Se il copertone salta mentre sono in discesa a manetta, sulla sabbia, e passa

un tir, vien fuori un art attack di budella. Se il vento mi butta poco poco a

sinistra e sta arrivando un’auto sparata, ciaone. Eccetera. Ero così agitata da

aver le gambe molli e il cuore fuori giri. Oltre ad un fastidioso dolore a

tutta la zampa sinistra, dal piede alla chiappa, spuntato fuori ieri e non

risolto tuttora.

Poi, pian piano, ho preso fiducia nella solidità della

Signora. E’ stata comunque una gran fatica, ma con i pensieri a mare calmo si

può affrontare tutto. E poi c'erano questi cartelli che dicevano chiaramente che le volpi devono proseguire seguendo le alci. Un chiaro segno d'incitamento.

A Kubinka ho incrociato l’enorme museo-campo militare che

raccoglie carri armati delle due guerre mondiali. Non si può visitare se non

previo appuntamento, in quanto parte di una base tuttora operativa… Mi è

spiaciuto.

Così, comunque, ho guadagnato tempo.

Gli ultimi 20km fuori Mosca sono di autostrada vera e propria,

come da noi. E, come da noi, vietatissimi alle bici. Il problema è che le

alternative sono strade peregrine che triplicano il kilometraggio. Sorte per

sorte, l’ho tentata fino alla fine. Mi sono buttata in carreggiata e ho fatto,

quasi trattenendo il fiato, quel pezzettino d’inferno grigio.

Nessuno ha

contestato la mia presenza di ciclovolpe, nemmeno una volante della polizia che

mi è passata accanto. Certo è che, quando sono uscita da quel tratto malefico,

ho tirato un sospiro di sollievo e mangiato una barretta a celebrazione della

sopravvivenza.

A quel punto mancavano circa 30km all’arrivo. Si susseguono

paesini anonimi, inglobati ormai nella mastodontica periferia della capitale,

che han perso confini e identità. La strada, sempre arteria a scorrimento

veloce, corre chiusa nelle pareti antirumore e si attraversa solo con appositi

ponti a scale. Altra roulette russa per il traffico caotico, il vento e il poco

bordo.

Ma l’adrenalina e il desiderio di arrivare all’agognato

cartello che segnava l’ingresso in città mi han spinta su e giù per queste

mostruose cicatrici d’asfalto che rigano la zona a ragnatela.

Ed eccolo. Il cartello. Minuscolo, su incrocio tremendo, ma

inequivocabile. Mosca.

Mosca.

Dopo le foto di rito, perniciosissime a loro volta, la

strada è diventata improvvisamente gentile. I marciapiedi larghi e buoni, le

ciclabili, i sentieri nei parchi. Un inatteso regalo d’accoglienza.

Questo quartiere è un’oasi di pace, tranquillissimo, verde e

pulito, dominato da palazzoni nuovi di dubbio gusto ma comunque piacevoli. Un

altro mondo rispetto al delirio di clacson e polvere, ruderi e case scrostate dei

paesini periurbani.

Sono a breve distanza dalla Collina Plokonnaja, ovvero “degli

inchini” a 10km dalla Piazza Rossa; qui chi arrivava e partiva salutava Mosca con

gesto deferente. Qui Napoleone ha atteso invano le chiavi della città. Qui,

dagli anni Ottanta, sorge l’immenso Parco della Vittoria, che visiterò

domattina prima di muovere verso il centro. Ricorda le vittime delle guerre

patriottiche, soprattutto la seconda.

Per ora mi sono goduta il mini appartamento lussuosissimo,

il cielo bello,

la zuppa ottima e molto moscovita

e la felicità di questa giornata intensa ma

piena di soddisfazioni. Sono arrivata a Mosca, sulle mie zampe, ma per davvero!

Ah, e ho anche fatto il bucato. Che mica si può andare al Cremlino

con le mutande randagie e il calzino buio!